少子高齢化が進行する中、企業における持続的な成長と人材確保の観点から、シニア人材の活用がますます重要と言われており、2025年4月からは、改正高年齢者雇用安定法も施行される中で、企業は継続雇用の延長は、就業確保措置を講じているものと想定されます。しかし一方では、その運用や実態においては課題が多いという意見も聞かれます。

そこで、インソースグループでは、「シニア人材の活用促進に関する調査」を実施することとし、第一部のシニア個人編につづき、今回の第二部では人事担当者への調査を実施しました。これらをあわせて、今後のシニアの人材戦略や制度設計に資することを目的としています。

特集

カテゴリー

- 特集

- 調査研究レポート・報告書

- 研究員コラム

- 寄稿

- 共同調査

- 研究会

- Library

2025年10月23日

シニア人材の活用促進に関する調査報告<人事担当者(アンケート)編>

目次

0.調査概要、調査の特徴

1.シニア世代の雇用実態の把握

2.シニア世代が抱える課題の特定と解決の方向性

3.課題解決策のサポート材料の検証

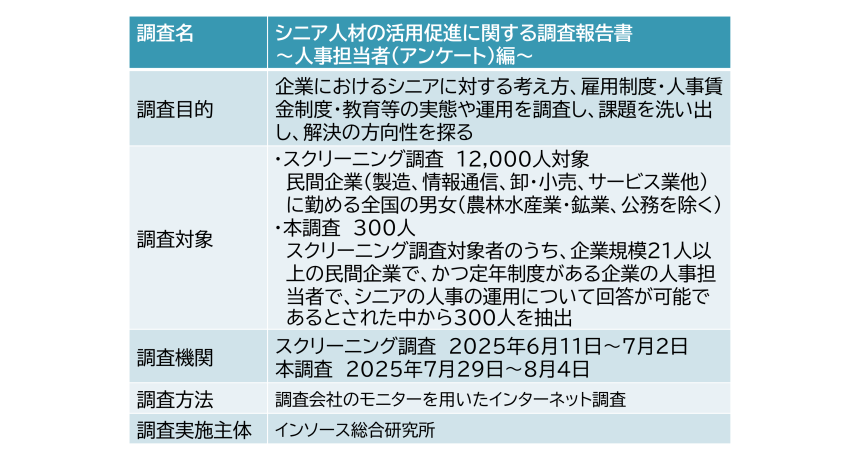

0. 調査概要

■調査概要

<<回答者の属性>>

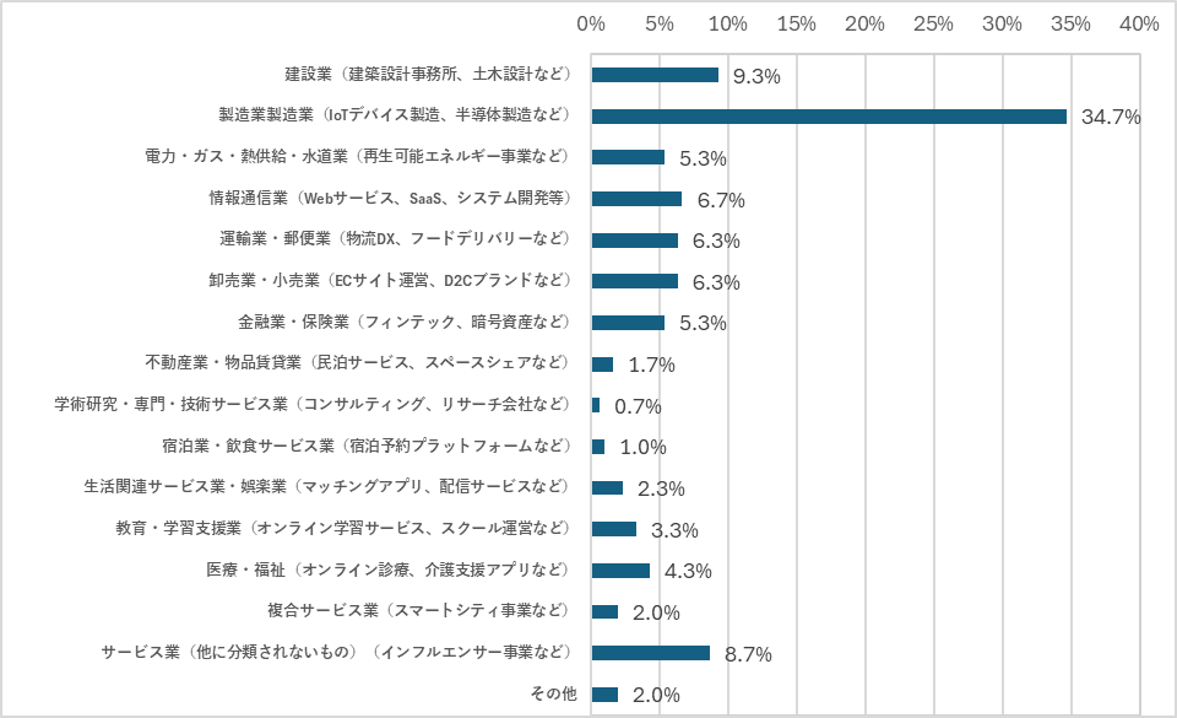

<業種>

<<回答者の属性>>

<性別>

・男性 216名(72%)

・女性 84名(28%)

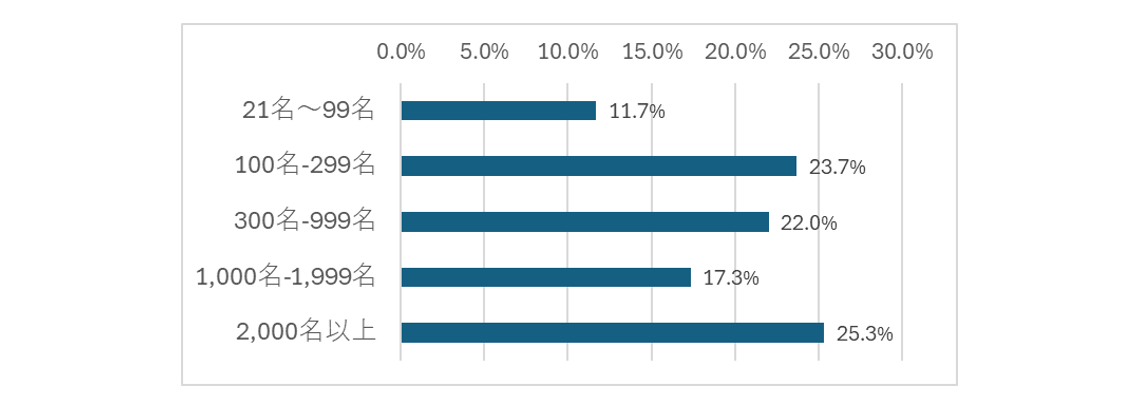

<企業規模>

■調査の特徴

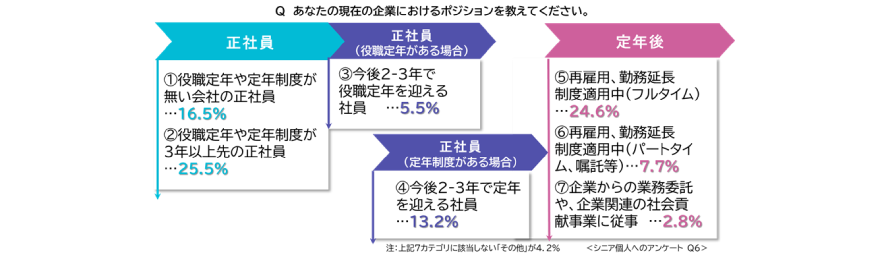

〇本調査に先行する「シニア個人(アンケート)編」では、50歳以上の企業に勤めるシニアの方々について、年齢・年代ではなく、 下記のような企業における現在のポジションカテゴリ(計7種)をベースに設計した。シニア待遇となってく過程で、意識変化やモチベーション維持等がどのように影響しているか、マインド面の視点からのカテゴリ分けである。

〇この「人事担当者編」の調査においても、これらのポジションを意識した質問を行っている。例えば、人事担当者が認識しているシニアの課題の状況について( Q11~Q16 )は、下記のポジションカテゴリ(②~⑦)別に確認した。(なお、「人事担当者編」は、定年制度がある企業を対象にしているため、下記①のカテゴリの該当は無い。)

1.シニア世代の雇用実態の把握

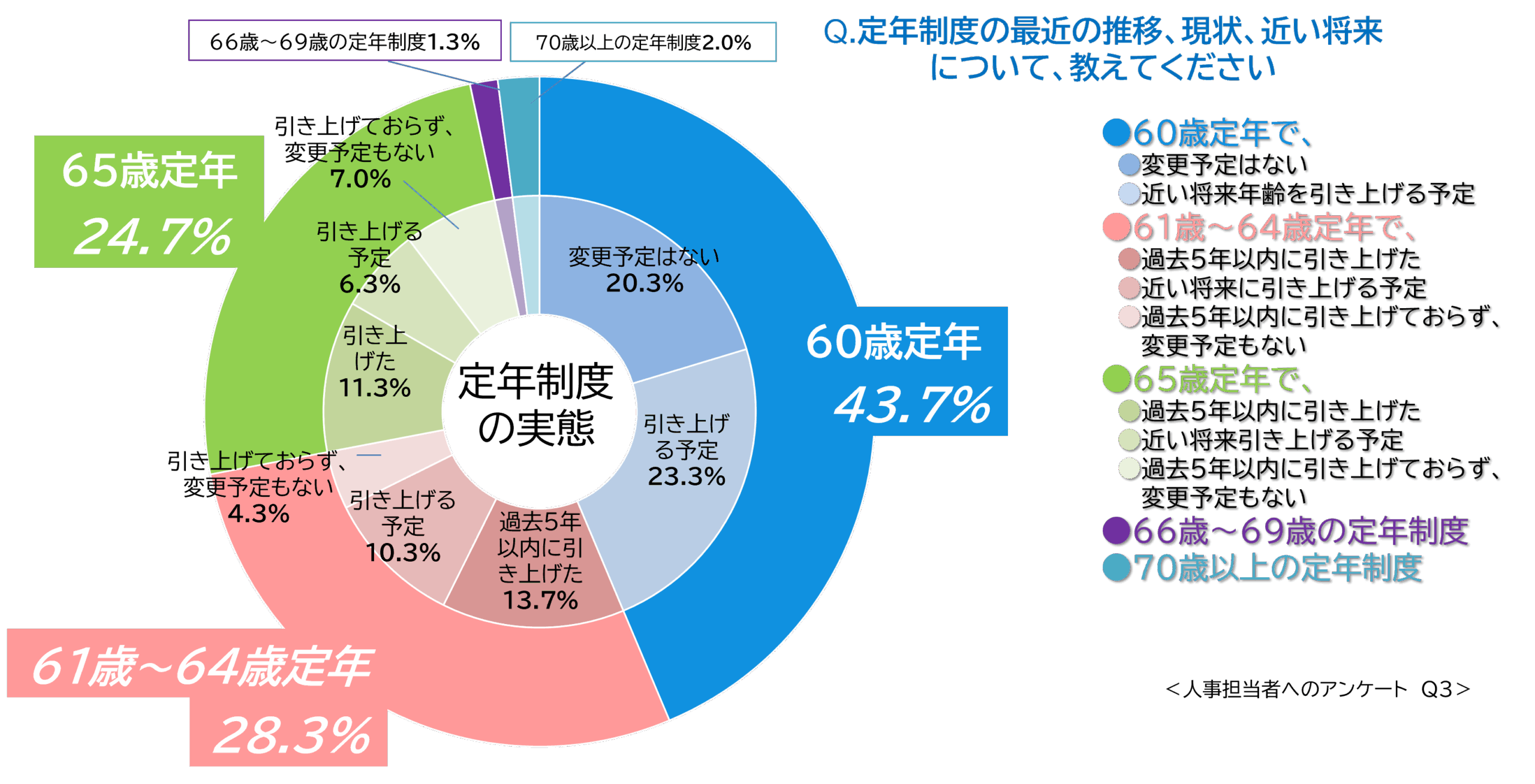

■定年制度の実態

〇60歳定年が43.7%とまだ最も多いが、次の65歳定年が24.7%と、現状でもかなり増えている。

〇加えて、60歳定年の内、23.3%は近いうちに引き上げか廃止を予定しており、近い将来、60歳定年の企業は2割というマイナーな企業になると予想される。

〇また、61~64歳定年の内、10.3%が引き上げ予定であるため、65歳定年の企業が主流になりそうである。

〇加えて、65歳定年の中で、より引き上げる予定も6.3%認められる。

◇高齢者雇用安定法へ対応が徐々に出始めており、定年制度の延長・廃止・多様化が進んでいる。

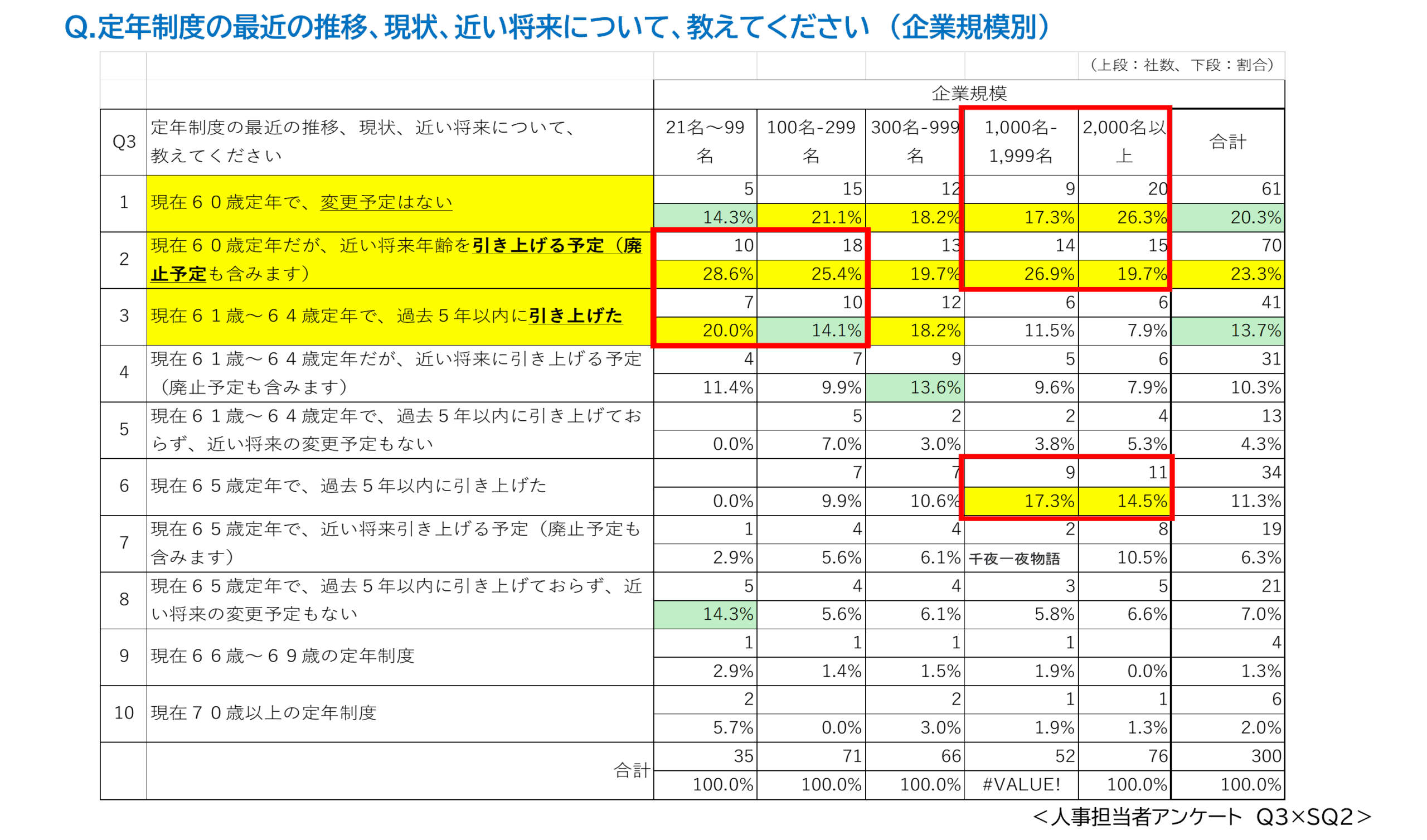

■定年制度と企業規模との関係

〇大企業では、「60歳定年で、変更予定がない」が最多だが、「60歳定年だが、年齢を引き上げる予定」と「65歳定年で、過去5年以内に引き上げた」もボリュームゾーンで、高齢者雇用安定法への対応が明確である。

〇中小企業では、「60歳定年だが、年齢を引き上げる予定」と「61~64歳定年で、過去5年以内に引き上げた」がボリュームゾーンで、大企業のような65歳定年は少ないが、中小企業も引上げ方向に動いている様子がわかる。

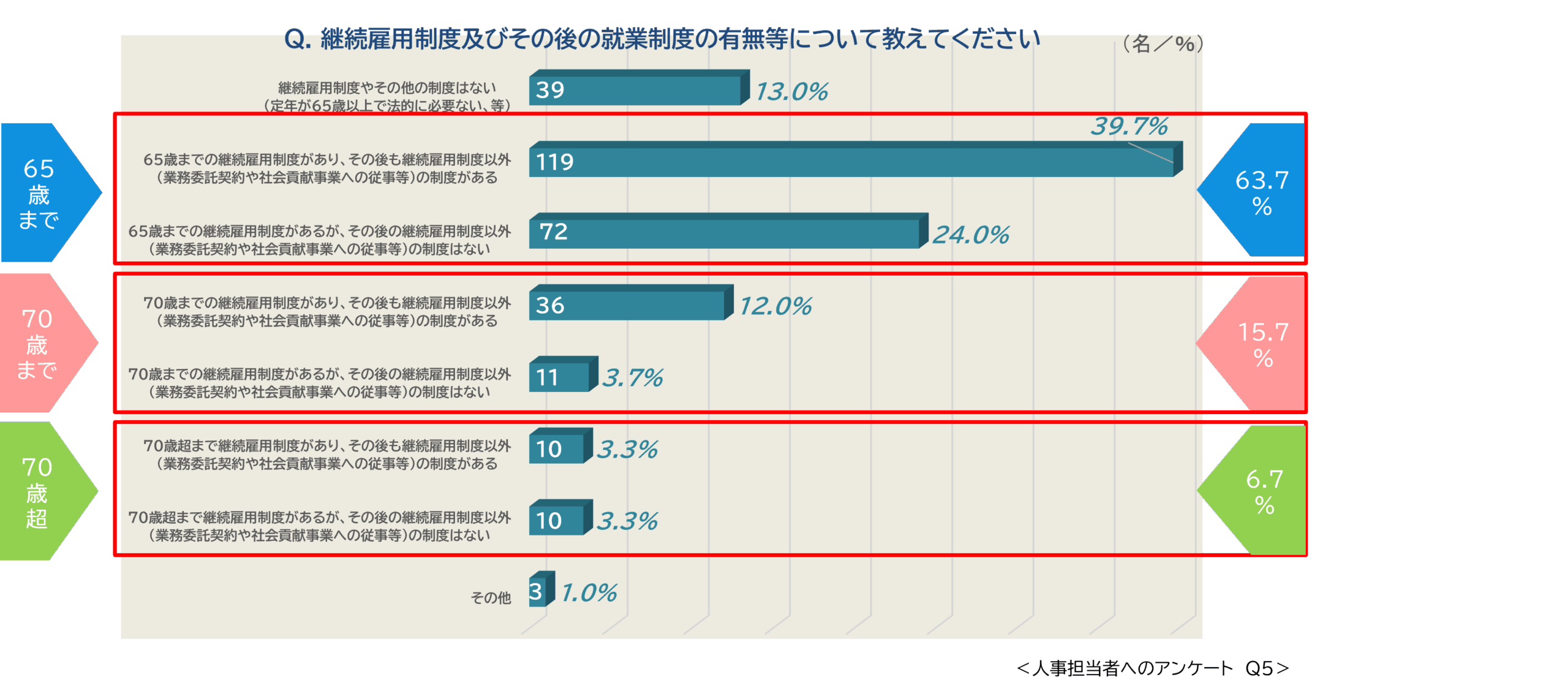

■継続雇用制度とその後の就業制度の実態

〇65歳までの継続雇用制度(高齢者雇用安定法による努力義務)がある企業が計63.7%

➡その後の就業制度がある企業も39.7%と6割を占める (継続雇用が早めに終わる企業で多いと推測される)

〇70歳までの継続雇用制度がある企業が計15.7%

➡その後の就業制度がある企業も12%と、その後の制度がない割合を大きく上回っている

◇高齢者雇用安定法による、高齢者の就業確保は一定程度の効果が出ていることがわかる。

企業規模別では、 中小企業において、継続雇用以降の就業制度については、厳しい状況がある

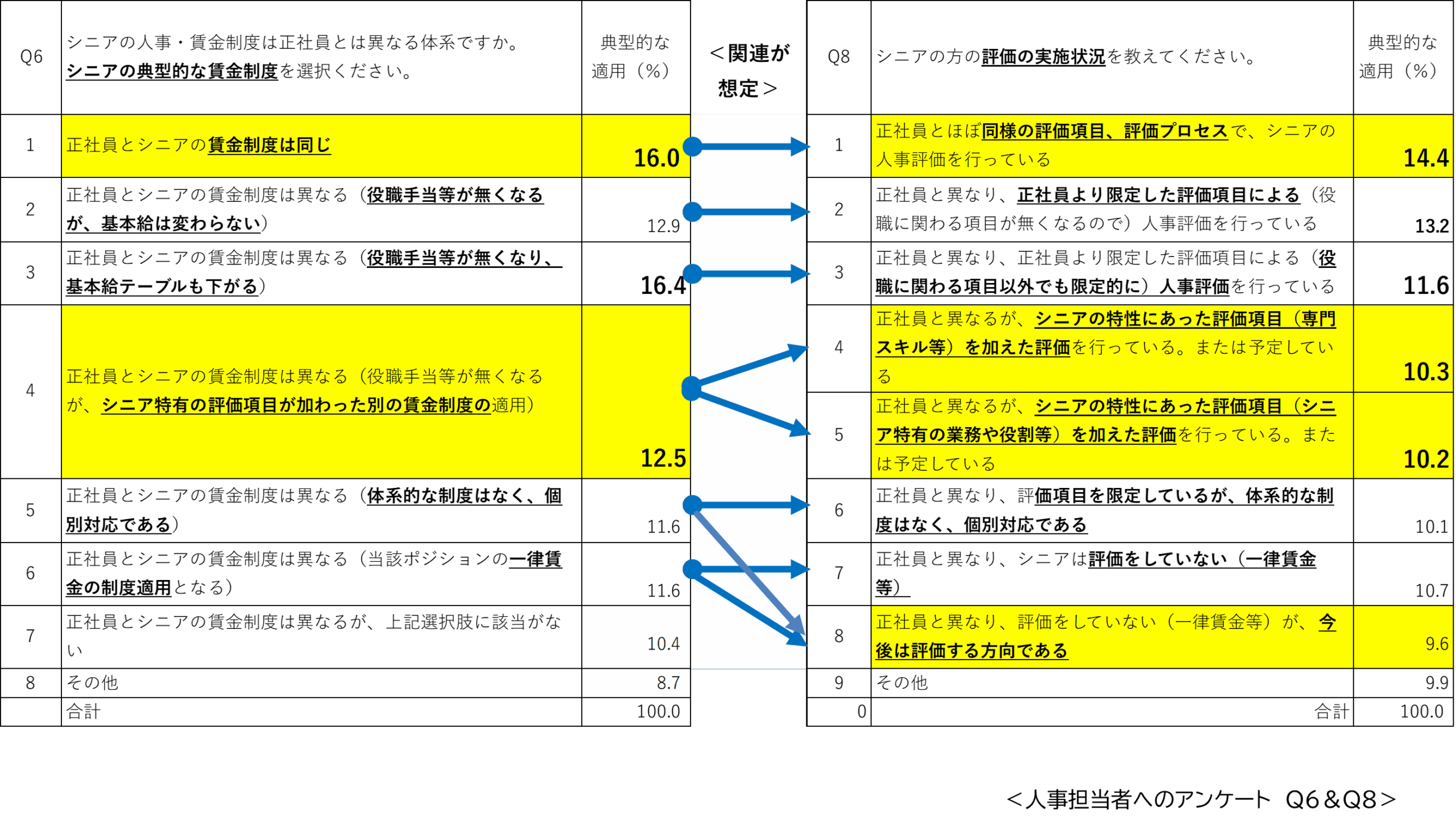

■シニアの人事賃金制度と、評価の実施状況の対応

<人事賃金制度 (左表)> メインの選択肢

#1「正社員と同様の賃金制度」:16.0%

#3「役職手当が無くなる+基本給も下がる」:16.4%

#4「シニア特有の評価項目が加わる」:12.5%

<評価の実施状況 (右表)> メインの選択肢

#1「正社員と同様の評価プロセス」:14.4%

#2「役職関連を除いた限定評価」:13.2%

#4&#5「シニア特性による評価」:10.3%+10.2%

◇加えて、「現在は評価をしていないが、今後は評価する方向」という回答が1割近くあり、今後の評価はシニアに前向きな回答の割合(右表の黄色部分)が、45%を超えていることは、シニアの評価実態の改善が進んでいることを示唆している。

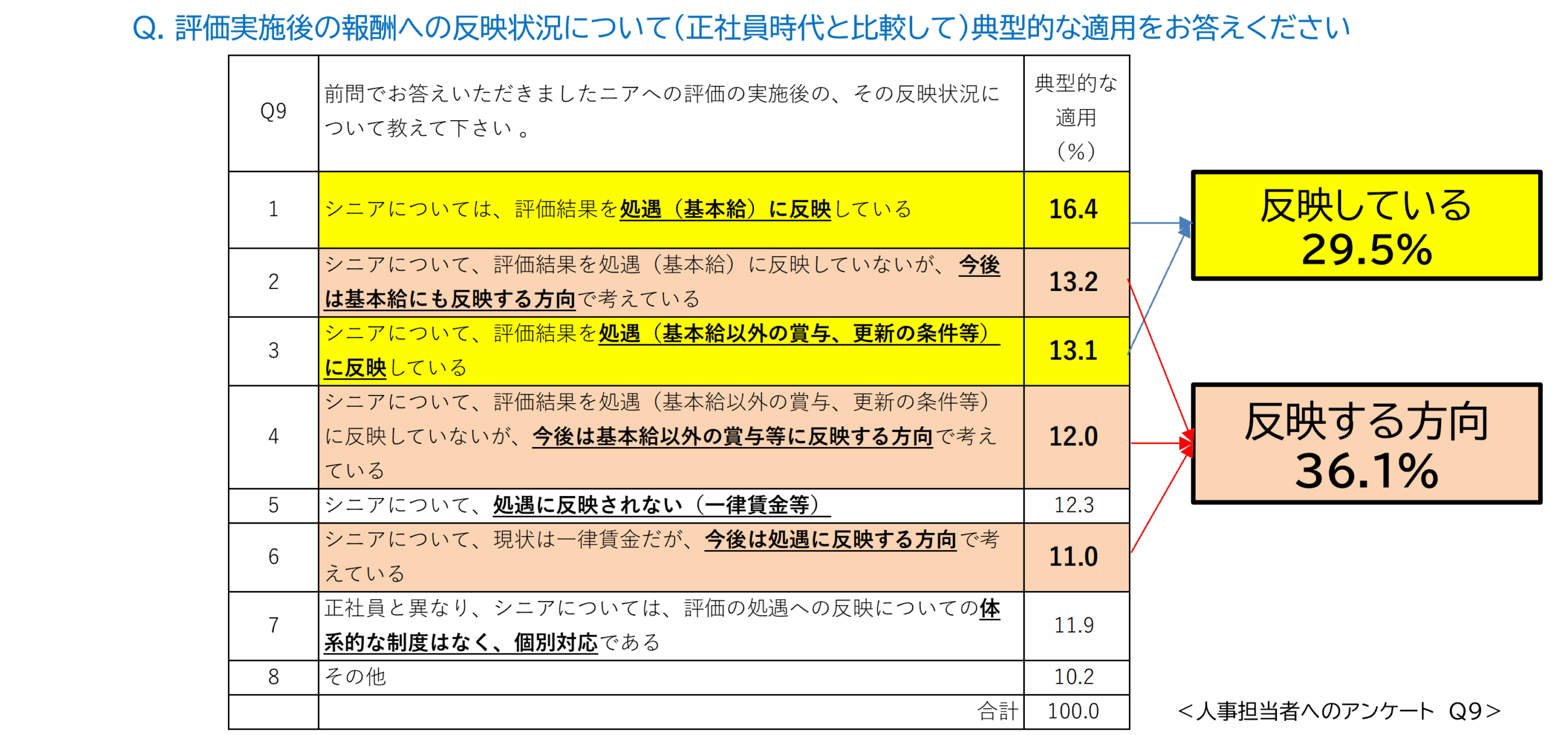

■定年後の業務内容の変化と報酬への影響の関係

〇評価結果を、基本給や基本給以外(賞与等)に反映している割合は、合計で3割程度 (表中黄色部分)

・基本給への反映(16.4%) ・基本給以外への反映(13.1%)

〇ただ、現状反映していなくても、「今後反映する方向」の企業が3割以上 (表中オレンジ部分)

・基本給に反映する方向(13.2%) ・基本給以外に反映する方向(12.0%)

・現状一律賃金だが、今後は処遇に反映する報告(11.0%)

◆評価制度があっても実質的に処遇に反映できていなければ、シニアの活用促進につながらないため、評価制度と処遇制度の連携を見えやすくし、適正に処遇に反映される仕組みにしていくことが望ましい。

2.シニア世代が抱える課題の特定と解決の方向性

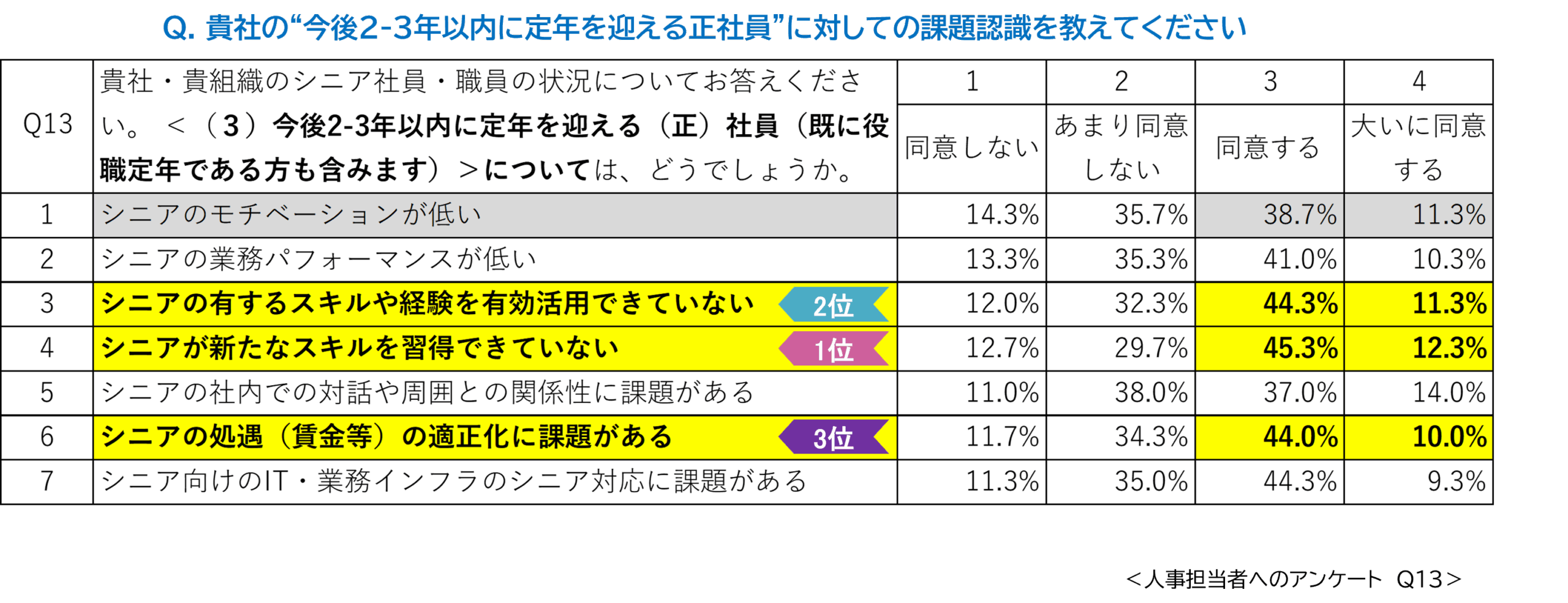

■「シニア社員の状況認識」に関する課題 <“今後2-3年以内に定年を迎える正社員の場合”>

〇人事担当者が、“今後2-3年以内に定年を迎える正社員”に対して認識しているメジャーな課題

①「新たなスキルを習得できていない」 (57.6%)

②「スキル・経験の有効活用ができていない」 (55.6%)

③「処遇の適正化に課題がある」 (54.0%)

〇定年後の働き方を決定するためには、遅くともこの時期には準備がされるべきところ、これ以前の正社員への課題認識と変わっていないことには、シニアを取り巻く環境に抜本的な問題があると思われる。

〇選択肢の中で、「モチベーションが低い」という人事担当者の課題感は、全てのセグメントを通して低い

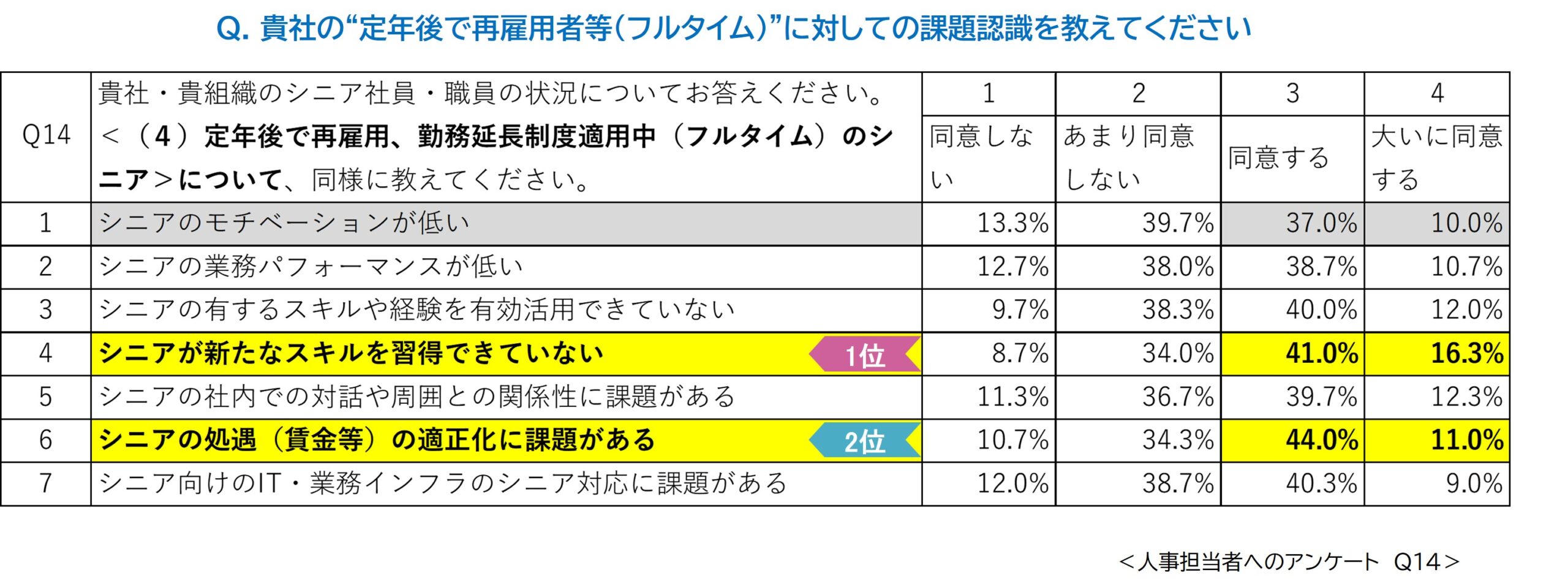

■「シニア社員の状況認識」に関する課題 <“定年後の再雇用者等(フルタイム)の場合”>

〇人事担当者が、 “定年後で再雇用者等(フルタイム)”に対して認識しているメジャーな課題

①「新たなスキルを習得できていない」(57.3%) ☚全ての従業員セグメントで断トツでトップの課題

②「処遇の適正化に課題がある」(55.0%)☚定年後セグメントで2位にアップ、定年後パートタイムでは1位の課題に

〇実際に定年を迎えたフルタイム再雇用者において、「新たなスキルを習得できていない」とい課題認識が悪化。

“大いに同意”する比率がこれまでのセグメントより数ポイントアップし、いまだに新スキルの課題は悪化している状況。

〇加えて、「処遇の適正化」への課題感も、これまでのセグメントより課題意識が強くなっている。正社員時代と同じ業務を担当するフルタイムでありながら、大幅な処遇低下になっていないか等が懸念される。

〇なお、この段階でも、「モチベーション不足」の人事担当者の課題認識は低い。

◆定年になるまでに、定年後の働き方についての準備がされるべきであるところ、後手に回っている感は否めないことが示唆されている。

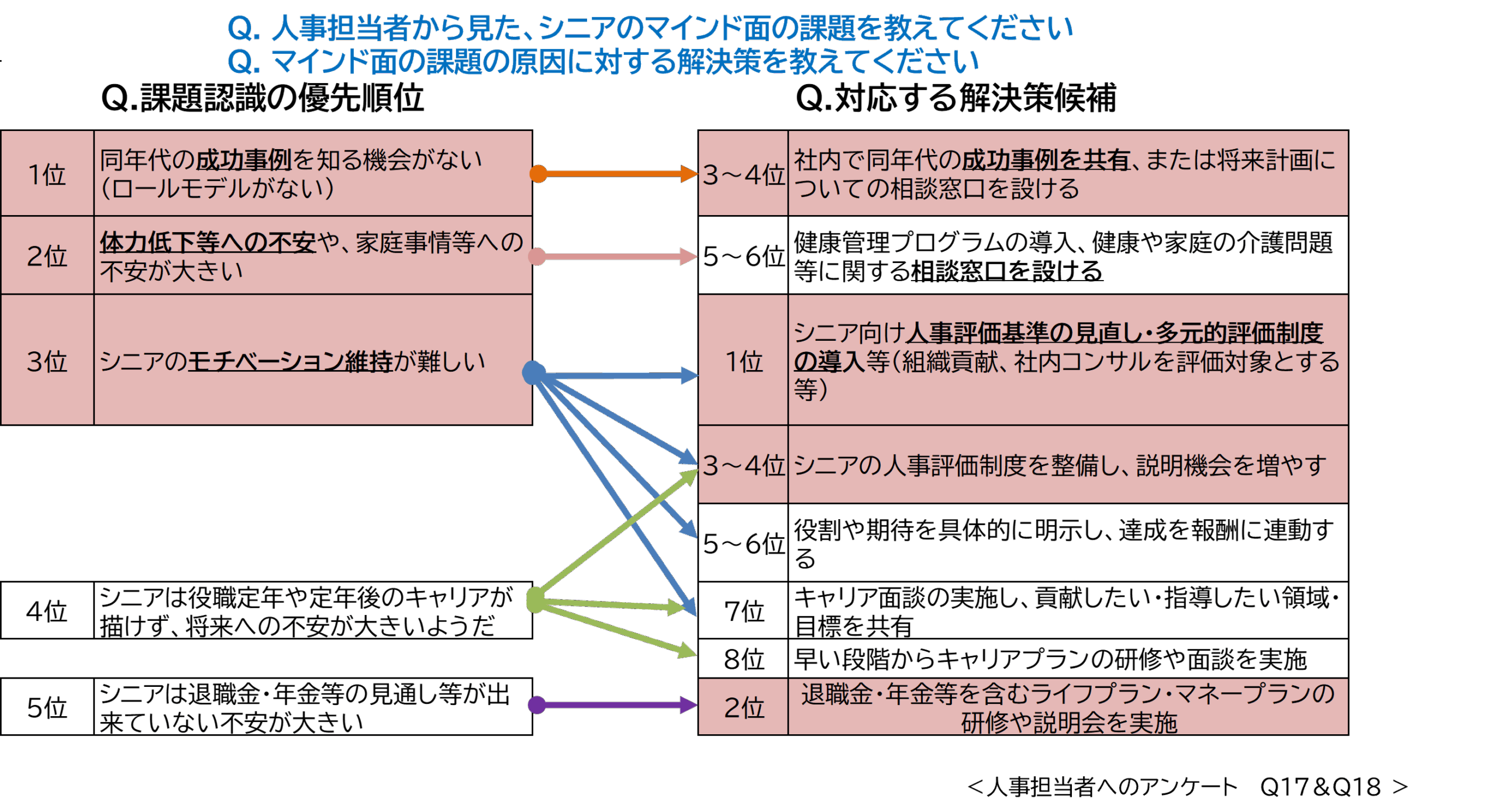

■人事担当者から見た課題認識と解決策 (① マインド面の課題認識と解決策)

〇課題認識1位の「成功事例不足」に対しては、解決策として「成功事例を共有」するが上位にあがっており、これは取り組みやすく、効果が目に見えやすい解決策である。

〇2位の「体力低下等」の懸念については、順位は高くないが、「相談窓口」をより分かりやすい形で備える解決策があげられる

〇3位の「モチベーション不足」については、解決策1位の「人事評価基準の多元的評価制度等の入」のほか、「説明機会を増やす」、「キャリア面談実施し、目標の共有」などがあげられる

〇また、課題認識が最下位の「シニアの退職金・年金への不安」への解決策として、解決策2位の「ライフプラン・マネープランの研修や説明会」が対応しているが、課題認識は低いものの、解決策として実施しやすい面があるためだと推測される。

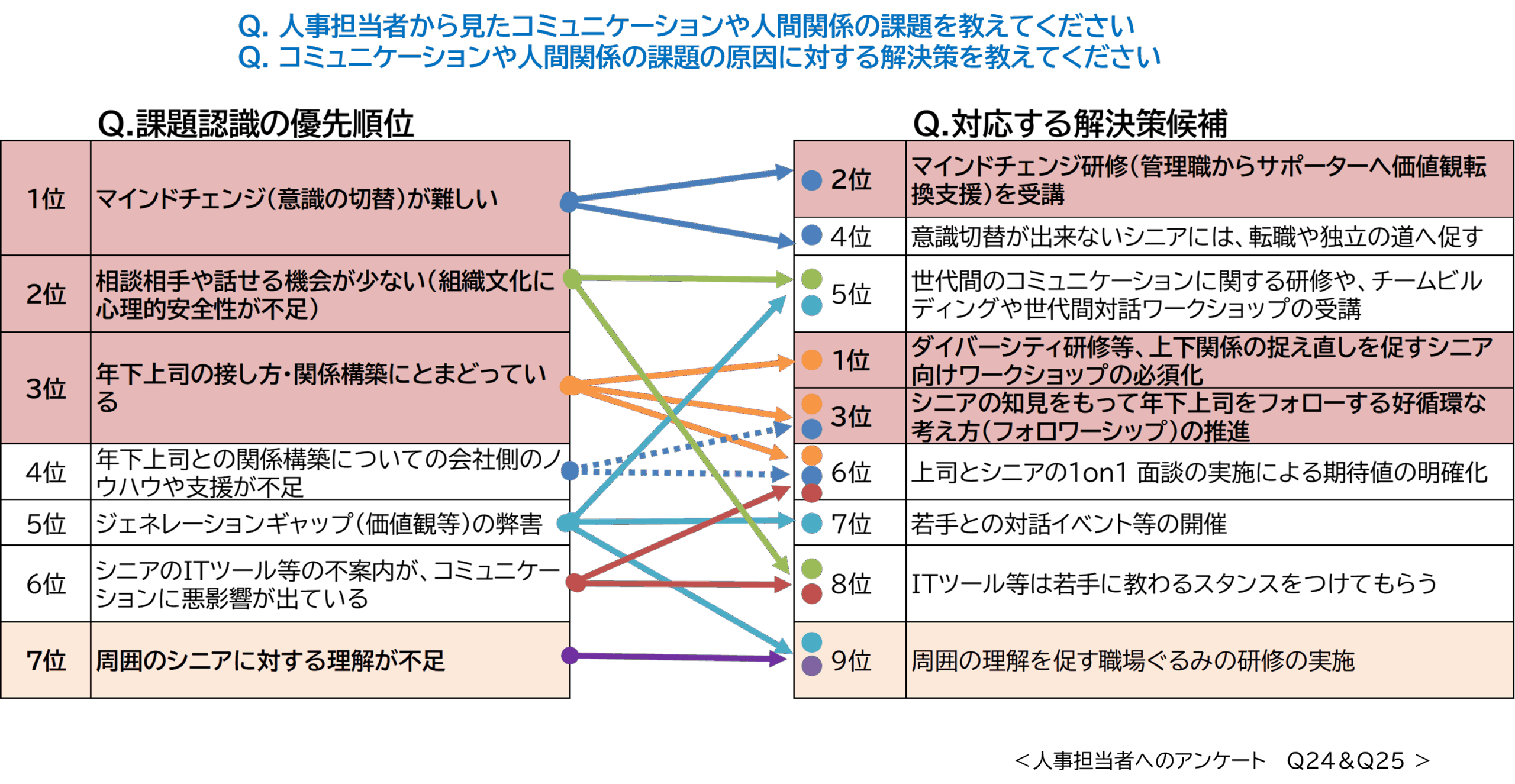

■人事担当者から見た課題認識と解決策 (② コミュニケーションや人間関係の課題認識と解決策)

〇課題認識1位の「マインドチェンジの難しさ」に対しては、「マインドチェンジ研修」受講策が2位で研修に期待しつつも、「切替出来ないシニアへの」厳しい見方も確認できる。

〇課題認識2位の「相談相手等不足」については、「世代対話研修」が考えられる。ただ、この根底には、ここでは課題意識が最下位の「周囲の理解不足」の問題があると思われるため、その対策としての「職場ぐるみの研修」の実施も効果があるのではないかと推測される。

〇課題認識3位の「年下上司との関係」については、解決策1位「ダイバーシティ研修」や3位「好循環な考え方の推進」が有効な解決策としてあがっている。

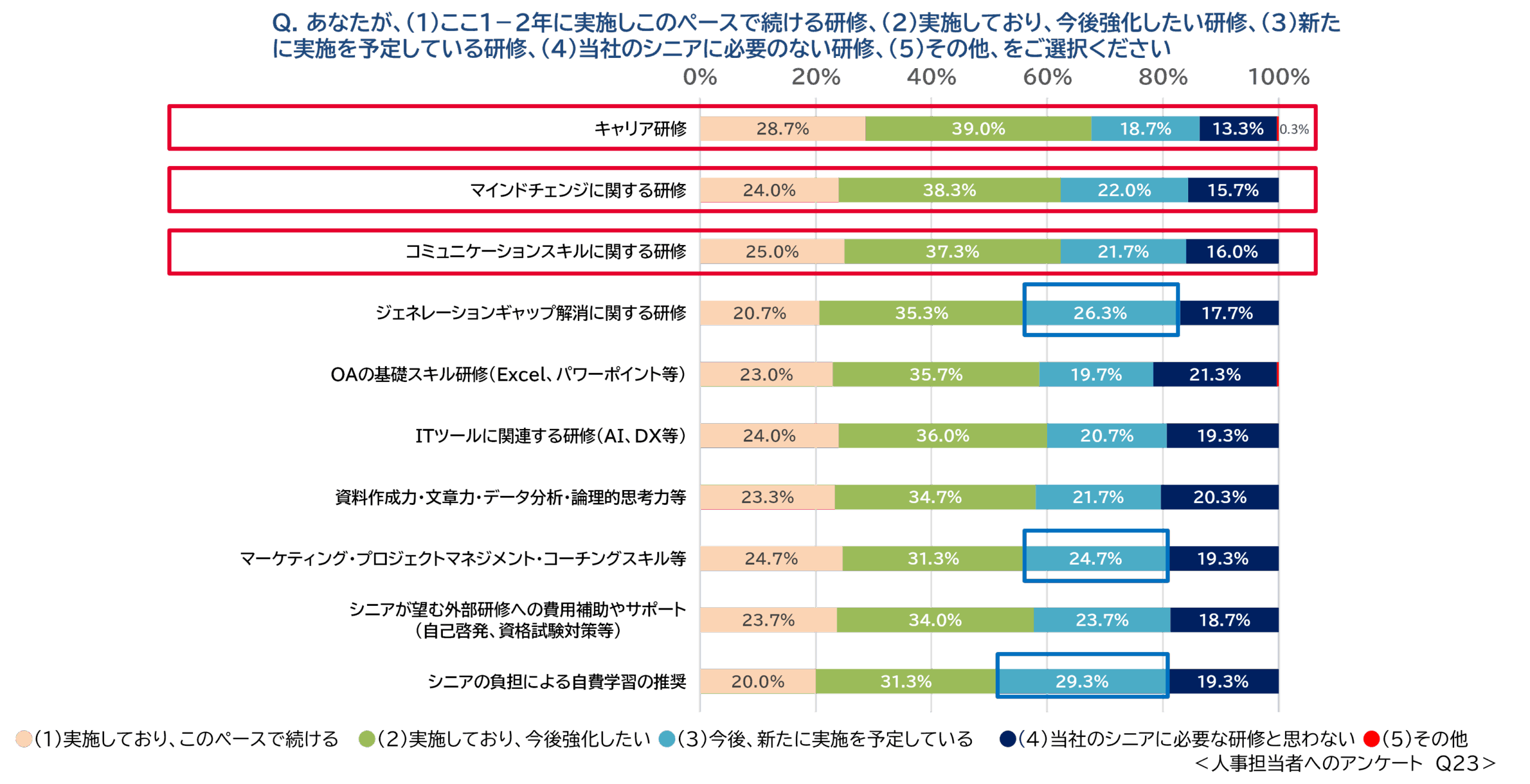

■人事担当者から見た課題認識と解決策 (③ 新しいスキル習得面の課題➡シニア向け研修の実施状況)

(1)既に実施し、現状維持方針の研修 ☚キャリア研修、マインドチェンジ研修、コミュニケーションスキルがトップ(赤枠)

(2)既に実施し、今後強化方針の研修 ☚同上

(3)新たに実施したい研修 ☚上記以外の研修が上位。ジェネレーション研修、マーケティング・コーチングスキル研修等(青枠)

◇今後強化したい(2)が(1)を上回っているため、今後の研修ニーズが高まることを示唆。“新たに実施したい”を加えると、ほぼ全ての研修で、8割以上の実施意図が確認できる。

3.課題解決策のサポート材料の検証

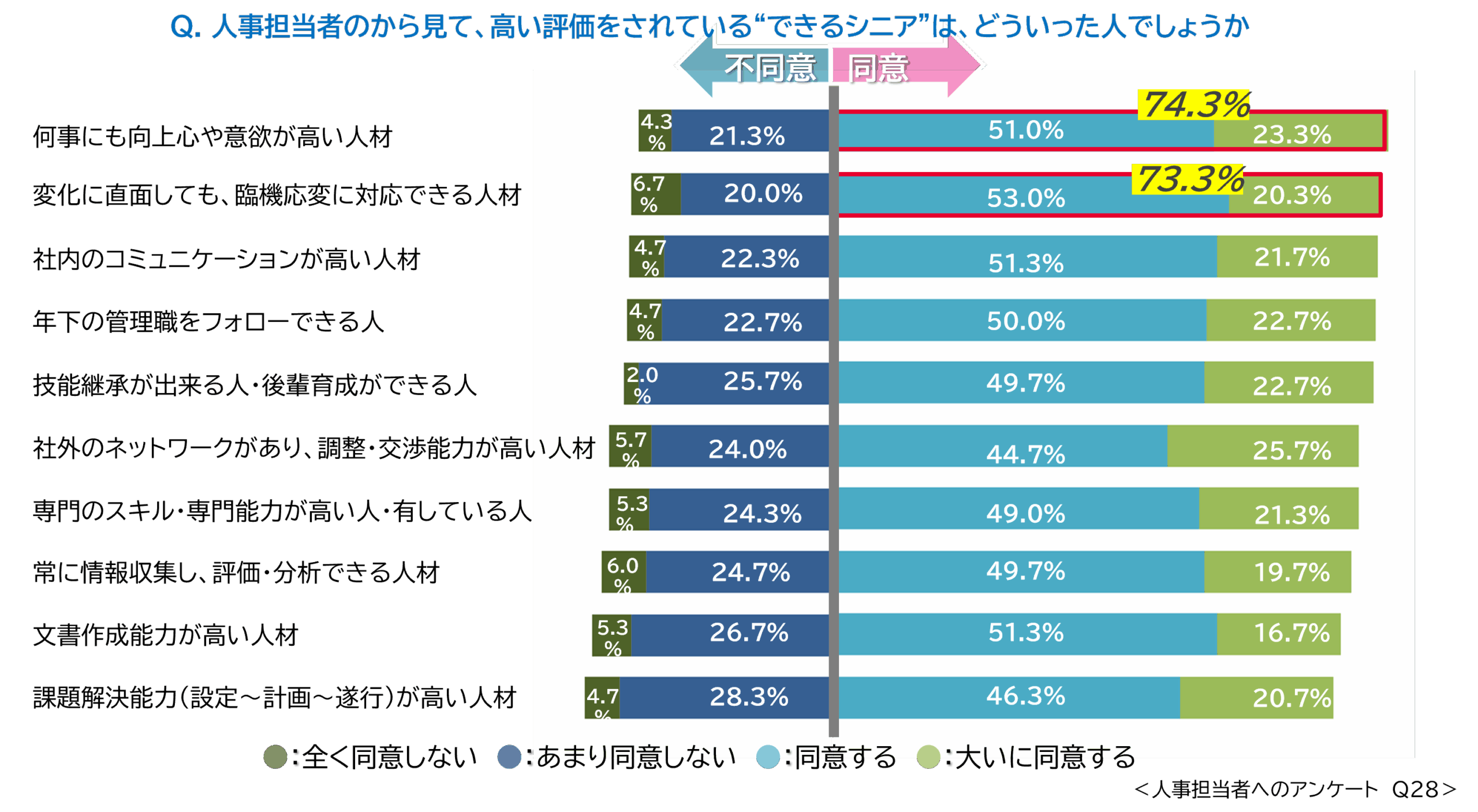

■高評価シニアの特徴

〇人事担当者から見た“できるシニア” の特徴は、「向上心・意欲」を筆頭に、「変化への適応力」や、「社内のコミュニケーション力」、「年下の管理職のにフォロー」、「技能継承能力」など7割以上の同意。

〇シニアに求められている能力は、(無茶ぶりのように)全方向的で、期待値が高い。かつ、能動的に組織に幅広く貢献するシニアが理想とされている。

◇シニアには、より具体的な期待値を伝え、協業していくことで、シニアと企業の双方にとっての好循環が期待できる。

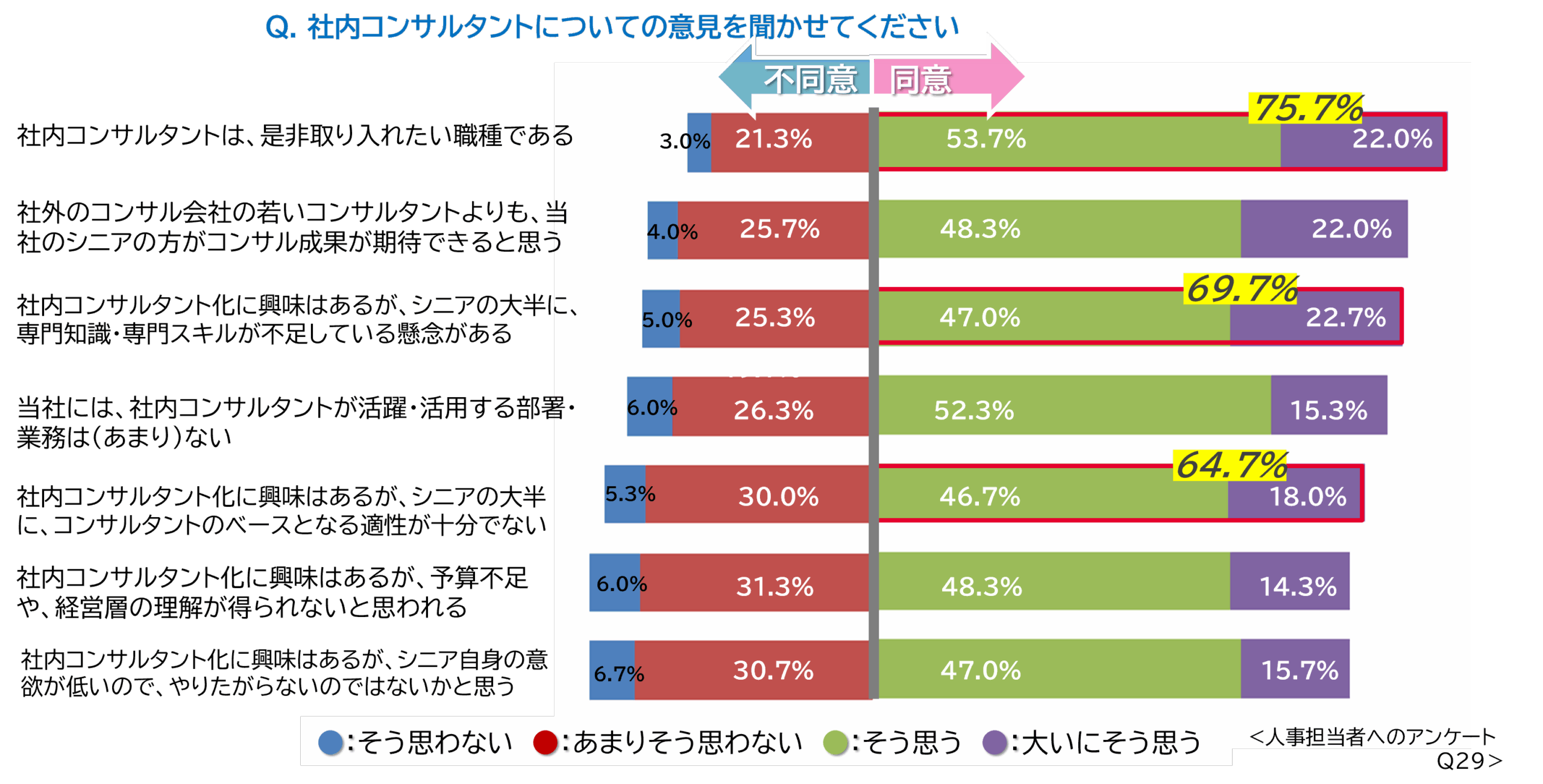

■社内コンサルタントついて

〇シニア活用のためのポジション創出の例としての“社内コンサルタント”に関する主なご意見

1.「社内コンサルタントは是非取り入れたい職種である」 75.7%、「社外のコンサルより、当社のシニアの方が期待できる」とする前向きなご意見が多い

2.一方で、「シニアの大半に専門知識・専門スキルが不足」 69.7%、「シニアには、コンサルタントのベースとなる適性が十分でない」という懸念が64.7%

◇企業の能力開発支援の重要性が浮き彫りだが、これは今後改善することによる伸びしろが大きいと言えるため、シニアの企業への貢献度を高めていくための体系的なプログラムが有用。

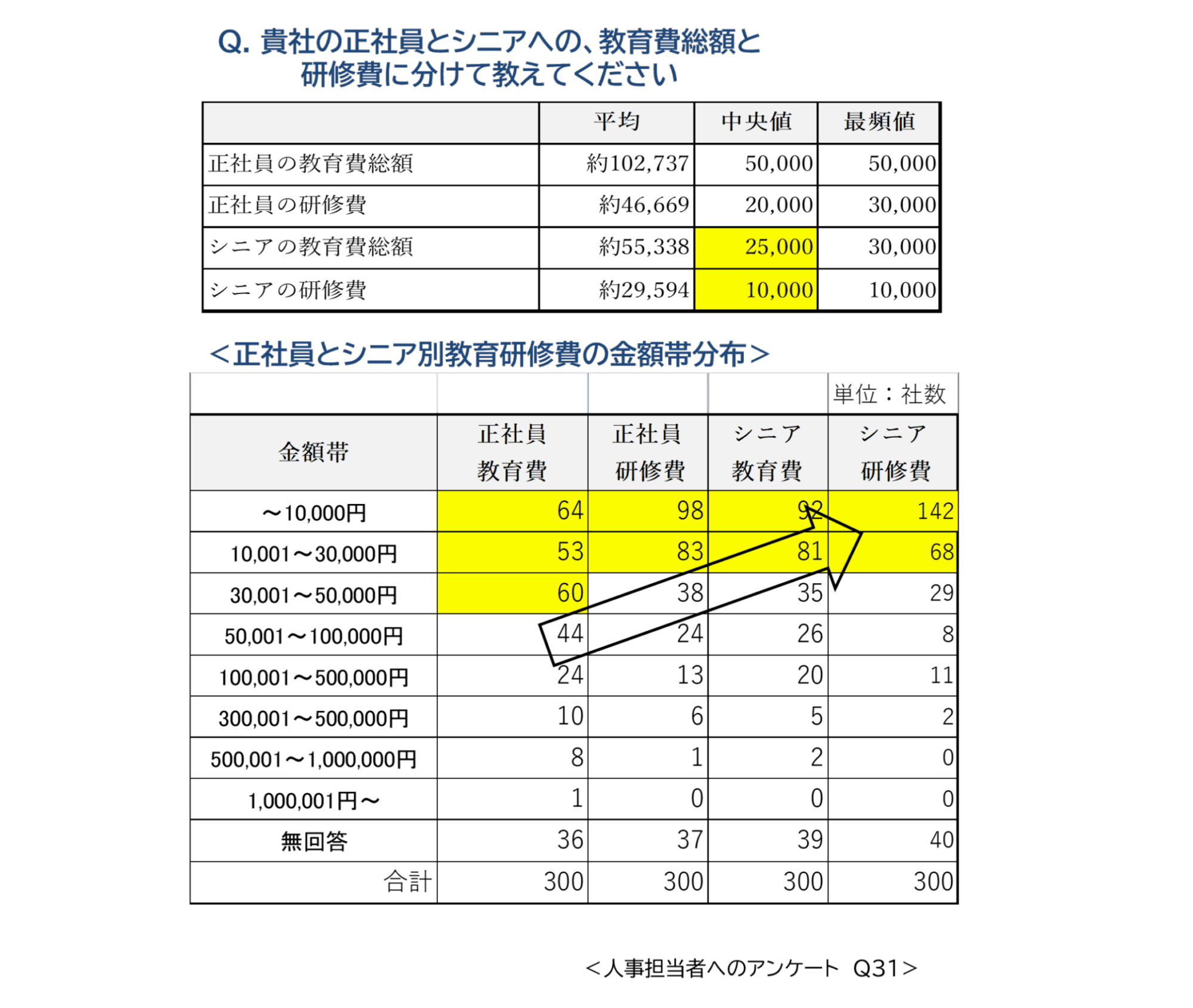

■正社員とシニアへの教育研修費の総額と研修費

〇正社員とシニア別の、教育研修費の総額と、その内の研修費は、中央値で見ると、教育研修費総額で、シニアは正社員の5割、研修費でもシニアは正社員の5割である <上表>。

〇各社の金額帯の分布では<下表>、正社員の教育費総額のボリュームゾーンが5万円までであるのに対し、正社員の研修費や、シニアの教育費総額のボリュームゾーンは3万円以下で、特にシニアの研修費は、1万円以下がボリュームゾーンである。

〇また、教育研修費の業界別傾向については、例えば、情報通信業では、教育費総額が正社員とシニアが同額レベルと、シニアのと教育費が際立って高い。一方で、シニアの教育費総額が、正社員の五分の一しかない業界もある。

〇なお、教育研修費の企業規模別の傾向は、あまり顕著ではないが、中小企業においては、教育費がゼロという回答も一定程度あり、投資余力の差もあるものと推測される。

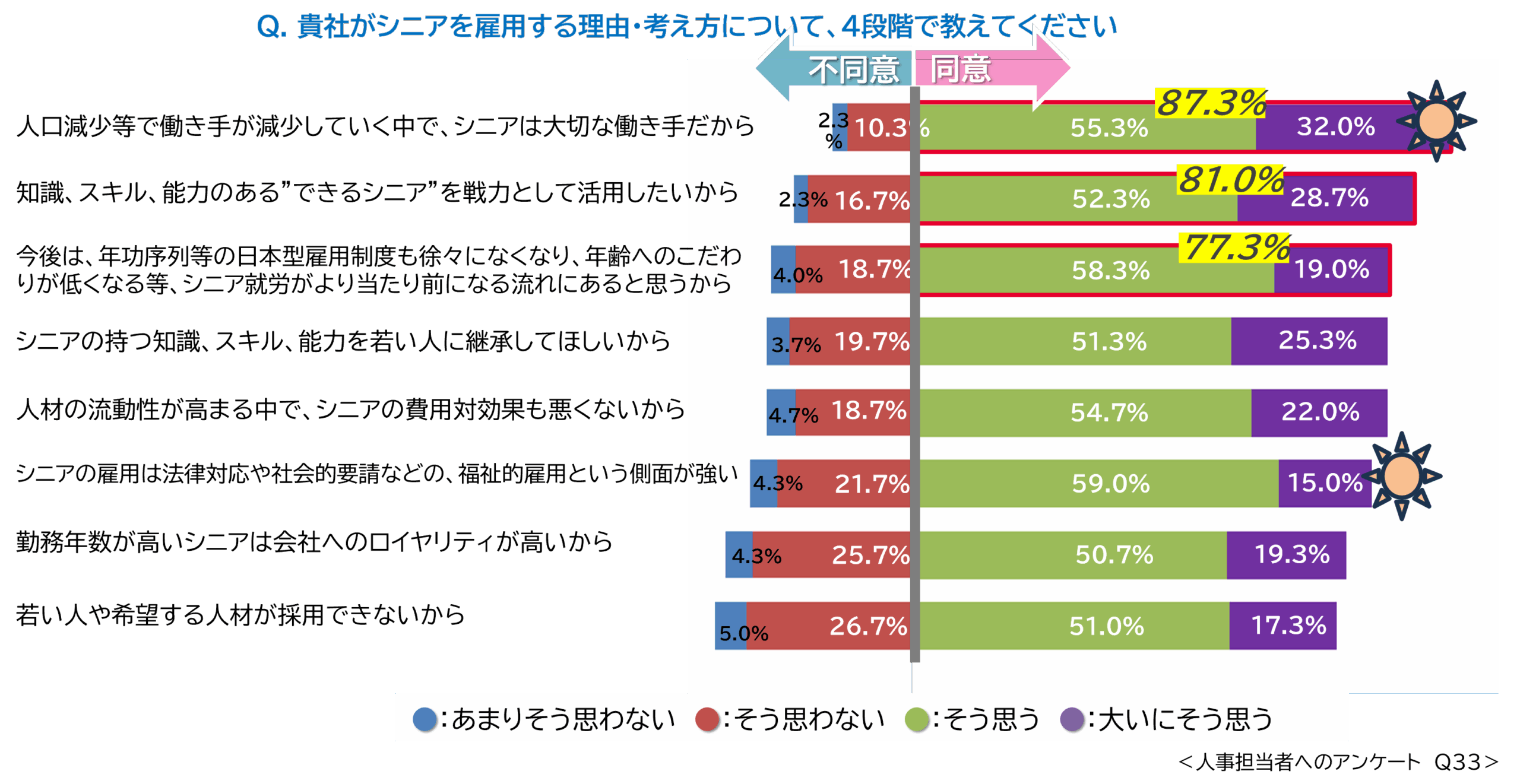

■シニア雇用の理由・考え方

〇シニア雇用の理由は、単なる労働力でなく、能力の活用面を重視する企業が多い。雇用理由のトップ3は、

1.「働き手が減少していく中で、シニアは大切な働き手だから」(“大いに同意”が32%と高く、“同意”を入れると87.3%)

2.「知識、スキル、能力のある‘できるシニア’を戦力として活用したい」( “大いに同意” と“同意”で81.0% )

3.「今後は日本型雇用制度も徐々に無くなり、シニア就労がより当たり前になる」( “大いに同意” と“同意”で77.3% )

〇一方、「法律対応や社会的要請の、福祉的雇用側面」という後ろ向きの同意は低い ( しかも“大いに同意”が15%と最小値 )

◇企業や社会は、シニアの真の戦力化と、知識継承を最大化する仕組み作りにより、価値創造をより推進することが望ましい。

≫本サマリー版については、下記よりダウンロードしてください。

【ダウンロード】シニア人材の活用促進に関する調査報告<人事担当者(アンケート)編>

※本調査結果を引用いただく際には、「インソース総合研究所」と「調査名」を出所としてご記載ください。

■本報告書に関するお問合せ

株式会社 インソース総合研究所

調査研究・コンサルティング部門 理事/プリンシパル 田渕文美

email : [email protected] / web: https://www.insource-ri.co.jp

■本調査の詳細版に関するお問合せ

本報告書の詳細版をご希望の方は、インソースの営業担当者もしくは下記までお問合せください。

問合せ先: [email protected]